Как художник художника

Сергей Ткачев:Аделаида-а-а-а, Аделаидочка! У вас где-нибудь завалялся мольберт, подрамник и краски?

Аделаида:Сергей, что с вами? К чему вам это? Нашли у кого искать?

Диана: Ой, Сергей, все уже знают, что за рисунками надо обращаться к Полине.

Натали: А вы, Сергей, с какого, простите, бодуна заинтересовались живописью?

Сергей Ткачев: Да, чувствую, что это становится, просто золотой жилой в современном политическом процессе. Не хочу отставать от трендов. Прям жажду возглавить процесс.

Аделаида: Час от часу не легче! Зачем в политике живопись? Разве только парадные портреты рисовать .

Сергей Ткачев: Ах, какая же вы отсталая, …. Неужли не видели гвоздь текущего политического сезона – послание к Федеральному Собранию нашего президента.

Аделаида: Да, что-то там мельком, боковым зрением воспринималось мимодумно.

Сергей Ткачев: То-то и оно!…

Натали: А что там прозвучало? Можно вкратце?

Диана: Вкратце, да, пожалуйста. Читать статью в "Литературном обозрении"

Боянов гимн. Часть VI

Боянов гимн... песнь мертвых! И поет ее Боян потому, что именно за ним встает армия мертвых. У нас дамы-то помнят, чем на самом деле закончилась часть "Время гарпий" (Парнасские сестры). Ага, младшие музы предали старших, подались в сирены, видя в каком дерьме оставляют старших муз.

Боянов гимн... песнь мертвых! И поет ее Боян потому, что именно за ним встает армия мертвых. У нас дамы-то помнят, чем на самом деле закончилась часть "Время гарпий" (Парнасские сестры). Ага, младшие музы предали старших, подались в сирены, видя в каком дерьме оставляют старших муз.

Ну, что это, разве в первый раз? Надеюсь, что в последний, но пока младшие музы решили пристраиваться выгоды ради к гарпиям на побегушках. Конечно, они все поймут, только поздно будет. Обратной дороги нет.

Письмецо в ЦИК РФ

Albert Edelfelt, Lady Writing a Letter

Полагаю, что нам надо более активно принимать участие в избирательной кампании, иначе мы никак не избавимся от этого борделя на колесах. И вот сейчас необходимо написать письмо в ЦИК России вот здесь.

Возможно, кто-то поправит это письмо, но я посмотрела законодательство, свой протест мы вполне имеем право донести до сведения членов ЦИК, решивших, что они тут будут небожителями, откровенно подтасовывая результаты выборов. Типа их за всю эту мерзость еще и надо бы уговаривать вести себя прилично. Для начала надо бы отметить такие негативные явления.

Читать в блоге "Огурцова на линии"

Аргентинское танго. Часть I

Возникли однажды страстные и доверительные отношения между Россией и Аргентиной. Отношения эти отдавали немного изличней взаимовыгодой международного сотрудничества для узкого круга лиц… но ведь до гражданской войны не доходило, никого в ходе развития этого сотрудничества не убили, нигде переворота не устроили…поэтому все дышали на это сотрудничество ровно. Мало ли?

Да и какое кому дело, где Путин с Медведевым пьют шампанское, играют на гармошке и дарят бабам российские меха? И все же Латинская Америка не Европа. Это когда Медведев упился в зюзку с Саркози, так вся Европа это дело дело перетирала, будет он оркестром дирижировать или просто расскажет неприличный анекдот Ангеле Меркель?

Эта Ангела Меркель, конечно… баба себе на уме. Вначале расположит к себе человека, уши развесит… А как он ей начнет похабные анекдоты про доярок и свинарей рассказывать, сразу фыркает: "Вообще-то я не такая!"

С аргентинской президентшей Путин и Медведев познакомились еще и по причине ее пикантного становления на этом высоком поприще.

Читать статью в "Ежедневном пророке"

Леди Макбет Подольского уезда: послесловие к сериалу «Кровавая барыня»

19 февраля на канале «Россия» начался показ сериал «Кровавая барыня». Неделю на ночь глядя зрителей пугали 16 сериями (по две задень) в вампирско-готическом духе. Смотреть такое за полночь была не в силах. Просмотрела наскоро в дневное время.

19 февраля – дата очень для историков известная. 19 февраля 1861года – день отмены крепостного права в России императором Александром II. Два канала «Первый» и «Россия» соревновались в рейтингах – чей сериал наберет больше просмотров, «Кровавая барыня» или «Вольная грамота»?

Про второй сериал говорить не будем. Что же касается первого, то испытала глубочайшее разочарование. В руках авторов был интереснейший материал, который, однако, оказался им не по зубам. Увы, новый сериал свидетельствует о полной творческой импотенции создателей, которые без зазрения совести сотворили плагиат, а именно сделали кальку со словацкого фильма «Кровавая графиня Батори» (2008).

Предвыборное. Часть II

Смотришь, как некоторые граждане по старой привычке решили, будто президентская выборная кампания - это для того, чтобы их убеждали, обещали золотые горы, а они бы капризничали и надували губки на счет того, что им нравится, а что не нравится.

Смотришь, как некоторые граждане по старой привычке решили, будто президентская выборная кампания - это для того, чтобы их убеждали, обещали золотые горы, а они бы капризничали и надували губки на счет того, что им нравится, а что не нравится.

А что могут нынче обещать те, кто не смог развались страну под закат президентского срока Медведева под ту же сурдинку немотивированной резни?

Ну, тогда, как во всех прежних государственных переворотах, решили национальную карту разыграть, мы это подробно рассматривали (см. Государственный экстремизм, Голос крови). И там любителям устроить резню и ловко спрятаться за статистов - стоило все же приметить, что как только ложь и предательство оказываются раскрытыми, так совершенно бесполезно продолжать в том же духе.

Про выбор и выборы

Осталось чуть более двух недель перед тем, как народ нашей страны сделает свой судьбоносный выбор… Как удобно пользоваться готовыми клише. Иногда попадаются отточенные формулировки. Жаль, что при частом употреблении затирается смысл произнесенного. Судьбоносный выбор. Какой выбор совершишь, такую судьбу и понесешь. Понесешь ли наказание, бремя забот, свою ношу, ответственность… Игра слов не предполагает ничего легковесного. В любом случае будет непросто, лишь бы ноги унести от грозящей опасности небытия.

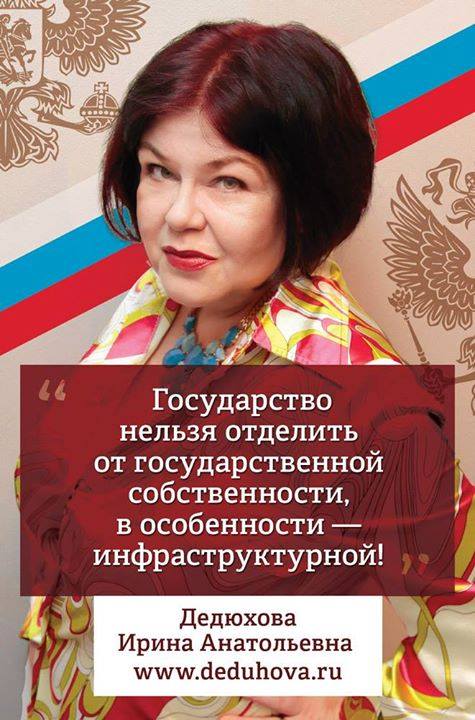

Ничего нового, своего и оригинального не сообщаю. Просто, пробую на язык, вещи, сказанные И.А.Дедюховой.

Ирина Дедюхова 9 ч ·

Хочу сообщить всем следующее. Вердикт на счет меня принят. Иск подавала не я, а патриарх Кирилл, хоть я его обходила сторонкой. Он являлся в Ижевск осенью, если помните, благословлял на мое диковинное уничтожение. И тогда у меня было достаточно сложной задачей до зимнего солнцестояния дотянуть. И… буквально через два дня коммунисты выдвигают Павла Грудинина. Это не совпадение, а Знак Свыше всем, кто не утратил Веру. От сатанинской заразы надо избавляться. Поэтому нынешние выборы не просто выбор айфона или лифчика любовнице. Для тех, кто проголосует против Павла Грудинина, это выбор Геенны Огненной и для своего отродья, причем, при жизни. Ведь это выбор безнаказанности и вседозволенности мерзости сатанинской. На процент от «большинства россиян» ссылаться нечего, здесь ведь никто разведением крупного рогатого скота не занимается, а вся селекция напоминает сортировку на платформе в Освенциме. Но кто при этом будет давить на неправильный выбор, пользуясь виртуальной анонимностью, не укроются от Длани Господней. Ну и всё! Всех предупредили, все свободны в своем выборе!

Читать статью в "Литературном обозрении"

Виктор Гюго «Отверженные»

«Отве́рженные» (фр. «Les Misérables») — роман-эпопея французского классика Виктора Гюго. Широко признан мировой литературной критикой и мировой общественностью апофеозом творчества писателя и одним из величайших романов XIX столетия. Впервые опубликован в 1862 году.

Роман переведён на многие мировые языки и входит в большое количество школьных курсов по литературе. Он многократно ставился на сценах театров и не раз экранизировался во Франции и за её пределами под своим оригинальным названием.

На страницах романа широко освещаются главные и важнейшие для Гюго проблемы: сила закона и любви, жестокость и человечность, непостижимые лишения бедных и нестерпимые страдания богатых, несчастье и благоденствие. Автор рисует длительный и нелёгкий жизненный путь бывшего каторжника Жана Вальжана (главного героя романа), его мировоззрение; перемены, произошедшие в его характере по ходу повествования; его стремление к исправлению прошлых ошибок, добру и самопожертвованию во имя свободы и счастья других. Жан Вальжан является одним из самых благородных и самоотверженных героев во французской литературе. Ему противопоставляется инспектор Жавер, олицетворяющий власть. Это человек жестокий и волевой, который не остановится ни перед чем, чтобы правосудие восторжествовало.

Охватывая широкие временные рамки (включая период Франции с 1815 до 1832 года и жестоко подавленное войсками Июньское восстание в Париже), произведение является исторической драмой, постоянно отсылающей читателя к актуальным событиям того времени. Виктор Гюго подвергает критике политику эпохи Реставрации, нищее социальное положение большинства населения. Он придаёт своим персонажам республиканские настроения, что делает роман революционным и антимонархическим. Источник

Вебинар состоится 3 марта 2018 г. в 20:00 (время московское) ведущая Ирина Дедюхова.

Правительственные экспериментаторы. Часть III

А пока народ выбирал себе главнокомандующего в шоу Соловьева, правительство продолжает строить планы по дальнейшим садистским экспериментам над живыми людьми. Основными подопытными у нас, конечно, всегда были пенсионеры.

А пока народ выбирал себе главнокомандующего в шоу Соловьева, правительство продолжает строить планы по дальнейшим садистским экспериментам над живыми людьми. Основными подопытными у нас, конечно, всегда были пенсионеры.

Хотя уж это вроде и так наиболее лояльная часть электората, поскольку всю не лояльную добивали с носка после протестов против монетизации льгот. До конца второго срока Путина подчистили практически всех, кому на пенсии довелось пережить развал страны в 90-х.

Нынешних пенсионеров долгое время третировали сообщениями не только о сокращении пенсионных выплат, но и упорными слухами об отмене пенсии...вообще. Многие высокие государственные умы изрекали, что пенсионеры слишком много жрут, поэтому пусть дети ихние их теперь кормят...

11 января 2018 г. Старость не радость: россиянам отказывают в пенсиях

Без денег могут остаться 30 миллионов человек

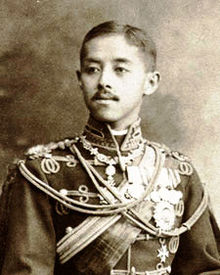

И я была девушкой юной. Часть II

И вот весной на берега Невы прибывает из Англии 14-летний сиамский принц Чакрабон и его слуга Най Поум Сакара. Он был зачислен в императорский Пажеский корпус, где учились исключительно сыновья российской дворянской элиты. Мальчиков сразу же стал учить невероятно сложному русскому языку специально приехавший выпускник университета, господин Ардашев.

В знак особого расположения, император Николай II приказал разместить гостя со свитой в апартаментах царственных особ в Зимнем дворце с видом на Дворцовую площадь. Жесткое расписание занятий буквально не оставляло ни одной свободной минуты. Но юноши находили время для катания на велосипедах, любовались белыми ночами и восхищались концертами на открытых площадках — все это было так не похоже на уклад жизни в Сиаме, но очень интересно.

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 1139

- 1140

- 1141

- 1142

- 1143

- 1144

- 1145

- 1146

- 1147

- …

- следующая ›

- последняя »