Мюзикл Бьёрна Ульвеуса и Бенни Андерссона «Мамма миа»

«Ма́мма Ми́а!» (англ. Mamma Mia!) — экранизация одноимённого мюзикла, основанного на песнях знаменитой шведской группы ABBA. Чикфлик совместного производства США и Великобритании снят режиссёром Филлидой Ллойд. В главных ролях снялись Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скарсгорд и Аманда Сейфрид. Премьера картины в России состоялась 25 сентября 2008 года. В Великобритании фильм вышел в прокат 30 июня, в США — 18 июля.

«Ма́мма Ми́а!» (англ. Mamma Mia!) — экранизация одноимённого мюзикла, основанного на песнях знаменитой шведской группы ABBA. Чикфлик совместного производства США и Великобритании снят режиссёром Филлидой Ллойд. В главных ролях снялись Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скарсгорд и Аманда Сейфрид. Премьера картины в России состоялась 25 сентября 2008 года. В Великобритании фильм вышел в прокат 30 июня, в США — 18 июля.

Греческие острова Скиатос и Скопелос. В жизни Софи (Аманда Сэйфрид) настал момент, о котором мечтает каждая девушка — она выходит замуж! В данном случае — за красавца Ская (Доминик Купер). Лишь одно омрачает столь светлый праздник — девочку воспитывала её мать, Донна (Мерил Стрип), и Софи не знает, кто её отец. Она лишь догадывается, что им может быть один из троих мужчин — бывших возлюбленных её матери: Гарри (Колин Фёрт), Сэм (Пирс Броснан) или Билл (Стеллан Скарсгорд). Для того, чтобы решить этот вопрос, Софи приглашает их на свадьбу. Девушка думает, что сразу поймет кто её отец как только его увидит, но выясняется, что этого не знает даже сама Донна.

Тем временем, среди гостей, приехавших на праздник, оказываются Таня (Кристин Барански) и Рози (Джули Уолтерс) — давние подруги Донны, с которыми она когда-то пела в девичьей группе. Они упорно ищут на острове свою любовь и ушедшую молодость. Но лишь Донне, уже смирившейся с одиночеством, удастся найти вторую половинку.

Вебинар состоится 25 декабря в 20:00 (время московское). Ведущие Сергей Ткачев и Ирина Дедюхова.

Принять участие в вебинаре "Книжной лавки"

Абонемент на вебинары "Книжной лавки" в декабре

Совковые замашки. Часть II

В попытках введения контроля в Интернете бросаются в глаза неприкрытые алчные мотивации большинства чиновников. Они считают, будто им все же удастся пристроиться с цензурой и грести деньги лопатой, ничего не сделав для развития сетей Интернет в России.

В попытках введения контроля в Интернете бросаются в глаза неприкрытые алчные мотивации большинства чиновников. Они считают, будто им все же удастся пристроиться с цензурой и грести деньги лопатой, ничего не сделав для развития сетей Интернет в России.

У них ничего не получилось в конце «нулевых» при создании кормушек отстоя спецслужб и правоохранительных органов — «отделов Э». Уже прошло множество уголовных разбирательств с надуманным «экстремизмом», где было раскрыто бюджетное воровство этих отделов, чья деятельность вообще базируется на клевете на людей, доносах и подтасовках. Все это происходило при упорном отрицании, что все «цветные революции» осуществляются при организации спецслужб и на бюджетные средства.

Поэтому теперь для властных структур еще более актуальны вымороченные доказательства, будто связью и Интернетом люди пользуются исключительно в этих самых «экстремистских» целях. Ведь одно бюджетное воровство — неминуемо тянет за собой другое, чтобы покрыть предыдущее. И масштабы этих кампаний растут, становясь все ожесточеннее в кризисные моменты. А сами кризисы по цепочке возникают от того, что экономика не справляется с таким количеством паразитов из числа социальных иждивенцев… Замкнутый круг!

Братцы-тунеядцы. Часть II

Рассматривая сегодняшнюю ситуацию, постоянно убеждаешься в смещении самой логики понятий. Конечно, начинается все, как и предупреждает наш классик, со смещения нравственных критериев анализа. А затем вообще исчезает первоначальный смысл, нормальная человеческая логика.

Рассматривая сегодняшнюю ситуацию, постоянно убеждаешься в смещении самой логики понятий. Конечно, начинается все, как и предупреждает наш классик, со смещения нравственных критериев анализа. А затем вообще исчезает первоначальный смысл, нормальная человеческая логика.

Потом смотришь... а за всем этим маячит Гиена огненная и сатанинское мурло... А начинается все с мелочей!

Типа... это же "мелочь" - наврать про "демократические преобразования всего общества", подменяя демократию - олигархической системой уголовников, вообще никаких прав и предпосылок не имевших к становлению в качестве "олигархов". Ну, понятно, что все наши "олигархи" - это уголовные подставные, они и за себя ответить не могут.

Но какими тупицами надо быть, чтобы вообще не соображать, что демократия и олигархия - это две системы государственного устройства, враждовавшие между собой с начала возникновения государства. Наивно полагать, что рано или поздно за задницу не возьмут, когда декларируешь одно, а по-шулерски подсовываешь иное.

Тем более, когда этот мошеннический процесс сопровождается не просто увеличением разрыва между позитивным и естественным правом, а когда люди реального сектора из непроизводительного сектора объявляются тунеядцами и паразитами, которым с государственного уровня можно вообще отказать в естественном праве. Разве это не фашизм? Фашизм! Но не только, это еще и сатанизм и полнейшее моральное разложение.

Шведский полураспад конца XVIII века

Русско-шведская война (1788—1790) — война, начатая Швецией и поддержанная Великобританией, Голландией и Пруссией с целью возвращения территорий, утраченных в ходе предшествующих войн с Россией.

Русско-шведская война (1788—1790) — война, начатая Швецией и поддержанная Великобританией, Голландией и Пруссией с целью возвращения территорий, утраченных в ходе предшествующих войн с Россией.

Причиной войны послужило участие России во внутренних делах Швеции. В частности, активное позиционирование России в роли гаранта будущей конституции Швеции, которое было отменено королём Густавом III в 1772 году и в дальнейшем послужившее поводом для двусторонней напряжённости. Также важным фактором явилось вооружение российской эскадры, назначенной для действий в Средиземном море.

Воспользовавшись тем, что главные русские силы были отвлечены на войну с Турцией, шведская армия в количестве 38 000 человек под командованием короля Густава III вторглась 21 июня 1788 на территорию России, но была остановлена русскими войсками в количестве около 19 000 человек под командованием генерал-аншефа В. П. Мусина-Пушкина.

Основные события войны происходили на море. 21 июня 1788 г. отряд шведских войск перешел границу, ворвался в предместье Нейшлота и начал бомбардировать эту крепость.

Одновременно с началом военных действий шведский король предъявил русской императрице Екатерине II следующие требования:

наказание русского посла графа Разумовского, за якобы происки его, клонившиеся к нарушению мира между Россией и Швецией;

уступка Швеции всех частей Финляндии, приобретенных по Ништадтскому и Абоскому договорам;

принятие посредничества Швеции для заключения мира с Турцией;

разоружение русского флота и возвращение кораблей, вышедших в Балтийское море.

Ответом на это было высылка шведского посольства из Санкт-Петербурга. Русских войск на шведской границе успели собрать всего лишь около 14 тысяч (частью новонабранных); против них стояла 30-тысячная неприятельская армия, под личным предводительством короля. Несмотря на такое неравенство сил, шведы нигде не одержали решительного успеха; отряд их, осаждавший Нейшлот, вынужден был отступить, а в начале августа 1788 г. и сам король, со всеми войсками, удалился с территории России. Императрица Екатерина высмеяла эта нападение в комической опере «Горебогатырь Косометович».

Вебинар состоится 24 декабря в 20:00 (время московское). Ведущие Сергей Ткачев и Ирина Дедюхова.

Принять участие в вебинаре "Книжной лавки"

Абонемент на вебинары "Книжной лавки" в декабре

Гламурный плагиат

На шумных улицах столицы

На шумных улицах столицы

зажглась вечерняя реклама,

добавив неприметным лицам

чуть - чуть гламурности и шарма.

("Стихи о гламуре" Григорий Подольский)

Ночные (ну почти) разговоры по душам, которые не может заменить сетевое общение — это вещь такая… иногда даже в чем-то опасная (не сильно, конечно). О чем могут побеседовать две милые (я так считаю) дамы, обремененные стандартным набором наших жизненных проблем, знакомым многим не по наслышке. У меня по этому поводу есть случай из жизни. Подруженция позвонила на работу по каким-то бытовым проблемам, слово за слово… опамятовавшись прервала диалог минут через… полчаса репликой: «А о судьбах Родины мы с тобою поговорим вечерком…» Поэтому, что уж тут, сами понимаете, почти ночью тянет просто на «метафизику» ...с гламурным оттенком.

Ой, хорошо, что «мы уже не молоденькие» и надежно разделены пространством, поэтому дискуссия не выходит за рамки допустимого, короче, не переходим на «непарламентские выражения» - проявляем воспитание и такт...

Натали: Ирина Анатольевна! Вот что я вам плохого сделала?! За что вы меня заставили читать глянец?...

Я же кажется уже плакалась, что из-за него в свое время с работы ушла. Меня от него до сих пор потряхивает. На фоне того что и как там пишут журналы "Работница" и "Крестьянка" были недостижимыми вершинами дамского интеллекта. Раньше, всё же, и выкройки публиковались, и репродукции с рассказами о живописи не такие примитивные были, хотя бы биографии художников излагались, о манере и стиле живописи пояснялось, хоть, ликбез какой-то был. Учитывался в те времена возросший уровень умственного и культурного развития читательниц по сравнению с аудиторией "Мурзилки" и "Весёлых картинок".

Ирина Анатольевна: Натали, так я не вас одну попросила посмотреть этот журнальчик. Я же плохого не посоветую. Можно сказать, сама нахожусь в состоянии шока. Помните эти бесподобные строчки Федора Тютчева?..

Нам не дано предугадать,Как слово наше отзовется, —И нам сочувствие дается,Как нам дается благодать...

Основы ценообразования: соотношение «цена-качество»

Современный подход на основе соотношения «цена — качество» предусматривает, что цена на товар во многом зависит от его позиционирования. Любой рынок состоит из сегментов, и традиционно на многих рынках торговые марки ориентируются на три различных сегмента: низший (экономическое), средний и высший (премиум-класс). Компания должна определить, какую позицию по отношению к целевых потребителей и конкурирующих торги-ных марок должен занять его товар. Таким образом, позиционирование обуславливает цену.

Современный подход на основе соотношения «цена — качество» предусматривает, что цена на товар во многом зависит от его позиционирования. Любой рынок состоит из сегментов, и традиционно на многих рынках торговые марки ориентируются на три различных сегмента: низший (экономическое), средний и высший (премиум-класс). Компания должна определить, какую позицию по отношению к целевых потребителей и конкурирующих торги-ных марок должен занять его товар. Таким образом, позиционирование обуславливает цену.

Фирма может обратиться к одному из девяти вариантов.

1) Премиум-стратегия дорогостоящих товаров - ориентирована на потребителей, имеющих высокие доходы, и предусматривает «премирование» покупателя высоким качеством, а продавца — высокой цене товара.

2) Стратегия глубокого проникновения на рынок дает возможность заинтересовать потребление благодаря высокому качеству товара и средней цене.

3) Стратегия преимуществ чрезвычайно выгодна для покупателя и дает возможность крупным фирмам достичь одну из двух целей — или завоевать рынок или увеличить долю рынка.

4) Стратегия показного блеска хоть и помогает компании минимизировать расходы на этапе внедрения, однако несет определенный риск, что высокая цена навредит спроса.

5) Стратегия средних цен предусматривает установление средних цен на товары среднего качества.

6) Стратегия доброкачественности, как и третья стратегия, тоже очень выгодна для покупателей.

7) Стратегия ограбления несет угрозу потерять в будущем покупателей.

8) Стратегия завышенных цен имеет аналогичный недостаток.

9) Стратегия дешевых товаров (дискаунт) предусматривает установление низкой цены на товары низкого качества.

Вебинар состоится 23 декабря в 20:00 (время московское). Ведущая Ирина Дедюхова.

Принять участие в вебинаре "Книжной лавки"

Абонемент на вебинары "Книжной лавки" в декабре

Братцы-тунеядцы. Часть I

В конце года принято подводить итоги трудовым свершениям, с удовлетворением оглядываться на пройденный путь, чтобы убедиться, что год прожит не зря.

В конце года принято подводить итоги трудовым свершениям, с удовлетворением оглядываться на пройденный путь, чтобы убедиться, что год прожит не зря.

Но, как все понимают, этот год, как и предыдущие года, будет неприятным исключением из правил. С момента организованного правительством Примакова-Маслюкова в первом квартале 1999 года подъема экономики - много воды утекло. Каждый год осложнял саму возможность заработать, каждый год заканчивался отрицательным финансовым результатом для всех, кто занят реальным производством.

Нас вызывали в налоговые, журили за недостаток собираемых средств, льстиво подначивали: "Вспомните, сколько кризисов мы с вами пережили!"

Не совсем понимая, что ни один нормальный человек не нанимался устраивать из своей жизни игру-бродилку с бесстыжими бабами и их сутенерами, имея с собственного труда - шиш да маленько. Несколько раз вызывали в налоговую и меня, подло обобрав на строительстве бюджетных объектов, в условиях полного обрушения законодательства, при моем полнейшем бесправии. Глядя на очередную налоговую жабу, я поражался цинизму старой вешалки. С какой стали она решила лезть в мой карман? Хотел бы с ней кто-то хоть что-то "переживать", он бы на ней женился.

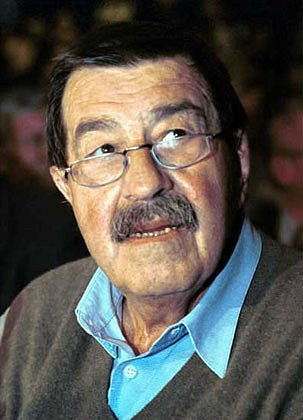

Гюнтер Грасс и его «Жестяной барабан»

Скажу честно, что впервые познакомилась с творчеством Гюнтера Грасса, немецкого писателя, скульптора, художника, лауреата Нобелевской премии по литературе 1999 года, - на вебинаре "Гюнтер Грасс "Фантом памяти", подготовленным и проведенным И.А. Дедюховой и Галиной Щетниковой.

Скажу честно, что впервые познакомилась с творчеством Гюнтера Грасса, немецкого писателя, скульптора, художника, лауреата Нобелевской премии по литературе 1999 года, - на вебинаре "Гюнтер Грасс "Фантом памяти", подготовленным и проведенным И.А. Дедюховой и Галиной Щетниковой.

На вебинаре был подчеркнут уникальный талант писателя, за спиной у которого роман "Жестяной барабан", принесший ему мировую известность, автобиографический роман "Луковица памяти", роман "Собачьи годы", который вместе с повестью "Кошки-Мышки" составил Данциговскую трилогию, повести, рассказы, стихи.

Информация, услышанная на вебинаре, настолько заинтриговала меня, что я бросилась читать самые известные его вещи и не ошиблась, творчество Грасса поразило меня не только живостью созданных им образов, но и глубокими смыслами, заложенными в этих образах.

Родился он в Вольном городе Данциге (ныне Гданьск) 16 октября 1927 года. Отец-немец, мать-кашубка. Население Вольного города на 70 % состояло из немцев, на 30 % — из кашубов и поляков, в начале войны был присоединен к Германии, в конце войны - к Польше.

Интересно, как описывает историю Данцига сам автор:

Первыми пришли ругии, за ними готы и гепиды, следом кашубы, от которых по прямой линии и происходит Оскар. Затем поляки наслали Адальберта Пражского. Тот пришел с крестом, но не то кашубы, не то пруссы зарубили его топором. Произошло это в рыбацкой деревушке, а звалась эта деревушка Гидданич. Гидданич люди превратили в Данчик, из Данчика сделался Дантциг, позднее название стали писать без "т" -- Данциг, сегодня же Данциг зовется Гданьск "Жестяной барабан"

Образованщина. Часть II

Самое отвратительное явление в российской образованщине — это советское наследство, когда настоящая объективная наука, продвигающая все общество, действительно приносившая пользу Родине, — оценивалась чуть ли не ниже идеологического начетничества и «гуманитарного» сектантства.

Самое отвратительное явление в российской образованщине — это советское наследство, когда настоящая объективная наука, продвигающая все общество, действительно приносившая пользу Родине, — оценивалась чуть ли не ниже идеологического начетничества и «гуманитарного» сектантства.

И в советское время здесь была оставлена лазейка для убогих и наиболее бесстыдных — в желании получать те же самые деньги по советской уравниловке за диссертации по истории КПСС и трем источникам карламунизма.

Удивительно, как в рыночных преобразованиях отчего-то не нормальные ученые и специалисты, а именно вся эта голубая муть вдруг всплыла на поверхность воровской пеной преступной смычки остепенённых «юристов-экономистов». С этими их защитами, обилием ученых степеней и званий… оставалось лишь руками разводить, когда правовая система только уничтожалась, а экономики не стало вовсе.

Но при этом они не забывали и сопутствующую шихту, вроде «докторов философских наук» или еще каких… «политтехнологов». Но это настолько гнилая публика, что стоило кому из них обидеться, как тут же шли доносы на всю лавочку.

Вебинары января

Темный ельник снегами, как мехом,

Опушили седые морозы,

В блестках инея, точно в алмазах,

Задремали, склонившись березы.

Неподвижно застыли их ветки,

А меж ними на снежное лоно,

Точно сквозь серебро кружевное,

Полный месяц глядит с небосклона.

Высоко он поднялся над лесом,

В ярком свете своем цепенея,

И причудливо стелются тени,

На снегу под ветвями чернея.

Замело чаши леса метелью, —

Только вьются следы и дорожки,

Убегая меж сосен и елок,

Меж березок до ветхой сторожки.

Убаюкала вьюга седая

Дикой песнею лес опустелый,

И заснул он, засыпанный вьюгой,

Весь сквозной, неподвижный и белый.

Иван Бунин из стихотворения "Крещенская ночь", 1901 г.

Ознакомиться с программой вебинаров на январь

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 1350

- 1351

- 1352

- 1353

- 1354

- 1355

- 1356

- 1357

- 1358

- …

- следующая ›

- последняя »